de l'arpète à l'ingénieur

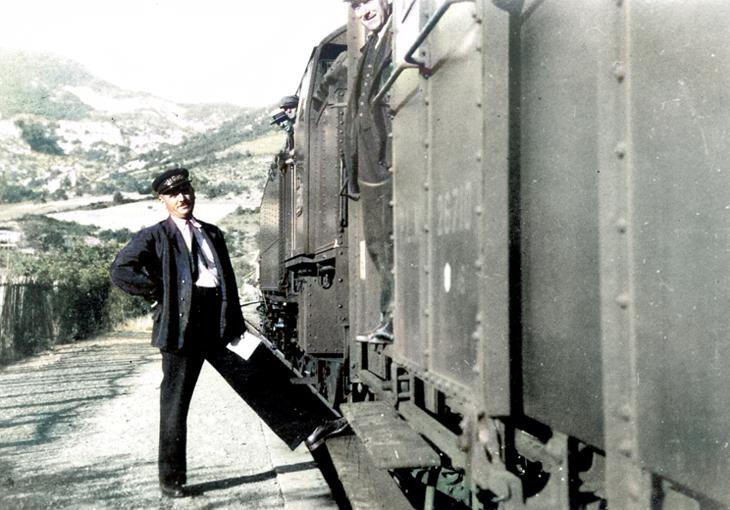

Le mot « cheminot » a d'abord évoqué un ouvrier parcourant les chemins pour trouver du travail, un vagabond traversant les campagnes. Le mot a ensuite désigné spécifiquement les employés des différentes compagnies de chemins de fer.

Les métiers du rail résultaient d'un long apprentissage professionnel. La nécessité de disposer d'agents qualifiés a motivé le développement de l'apprentissage et la formation professionnelle. Veynes disposait d'un centre de formation.

En 1938, la SNCF (qui succède à P.L.M. entre autres) hérite des centres d'apprentissage des compagnies dont elle maintient le fonctionnement jusqu'aux années 1960. Chaque apprenti suit une formation générale puis technique avant de choisir son métier définitif : mouleur, chaudronnier… Les meilleurs apprentis peuvent suivre un second cycle d'études pour accéder à un niveau supérieur.

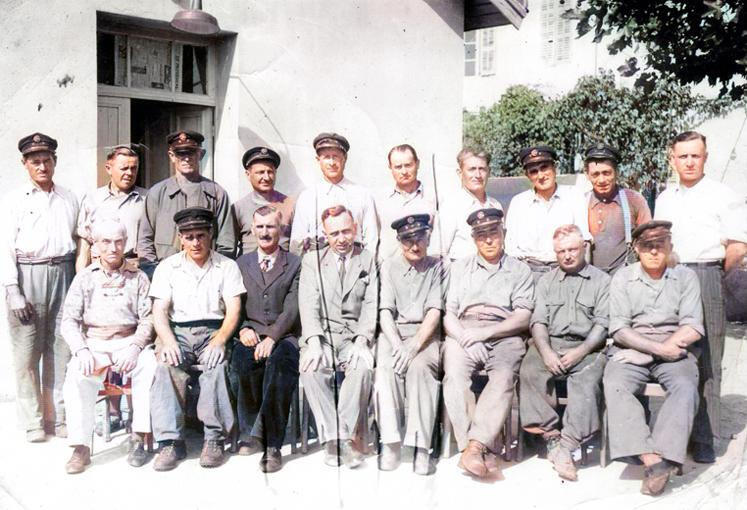

Les jeunes entraient dans un "moule" qui forgeait une culture d'entreprise comme on a pu voir dans les grandes filières industrielles de cette période. On a ainsi parlé de culture cheminote.

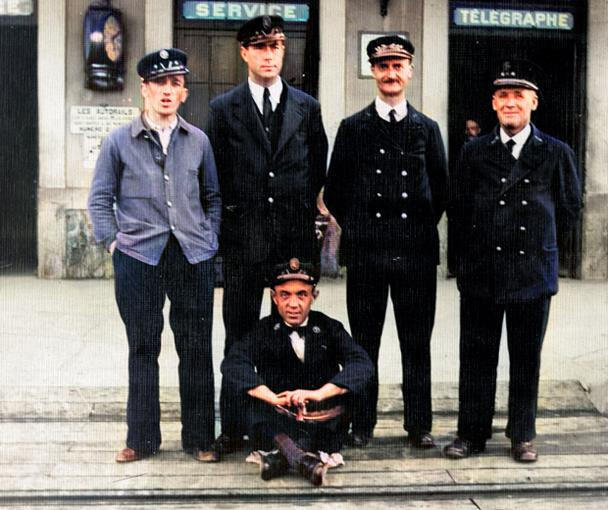

Parmi tous les métiers concernés, on pouvait trouver l'atteleur (chargé d'atteler les wagons), le lampiste, l'employé aux aiguillages et aux écluses, le cantonnier, le conducteur et le chauffeur, le contrôleur de circulation, la garde-barrière...